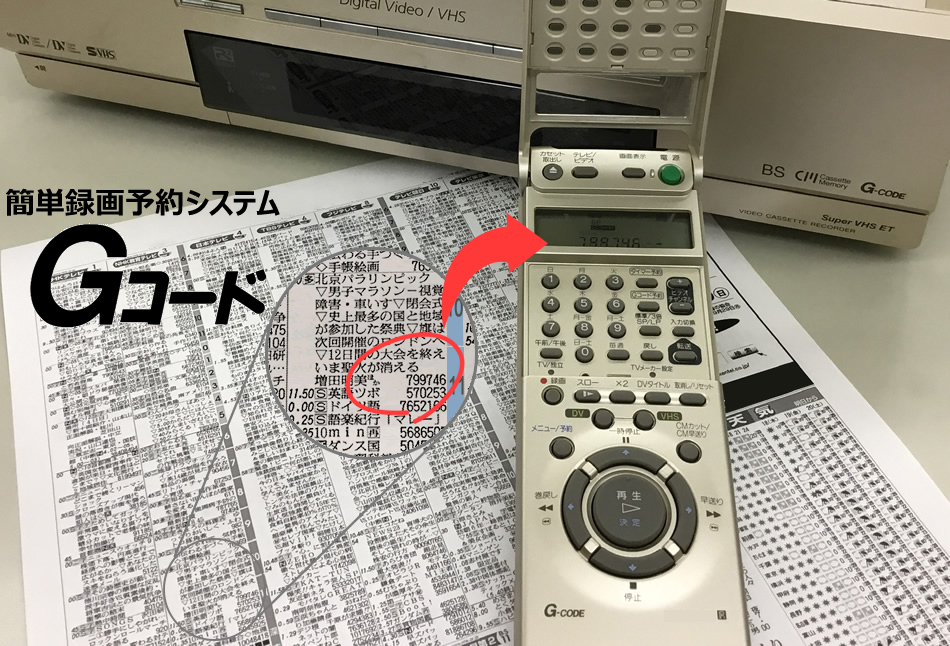

録画予約のための番号

録画予約を簡単にするためにTV番組ごとに付けられた予約番号がGコードです。 1992年からアナログ放送が終了する2011年まで、TV番組の録画予約はGコードがスタンダードでした。 録画するのに欠かせない情報には 「日付」「チャンネル」「番組開始時間」「番組の長さ」があります。ジェムスター社はこれら4つの要素を最大8ケタの数字に置き換える技術の開発に成功しました。新聞やテレビ雑誌に掲載されるGコードを使えば、最大8ケタの数字をリモコンで入力するだけで、どんな番組でも簡単に録画予約が出来るようになりました。

Gコードは最小1ケタ(最小=1)から最大8ケタ(最大=99999999)までの数字です。同じチャンネルで同じコードが現れることはありません。ゴールデンタイムの番組や人気の番組ではケタ数を小さくするなど、より簡単便利に録画予約をするための様々な工夫もこらされていました。

Gコードの誕生

Gコードの生みの親は、香港生まれの米国人で数学博士のヘンリー・ユーエン氏。氏は自らの録画ミスからヒントを得て、数学のアルゴリズムを使ったデータ圧縮技術を駆使し、録画の4要素といわれる「日付」「チャンネル」「番組開始時間」「番組の長さ」のデータを、最大8ケタの数字=Gコードに置き換えることに成功しました。当時ビデオの録画予約は、多くの人にとって「難しくて出来ない」「面倒くさい」ことだと思われていました。

「誰でも簡単に録画予約できるシステムが必要とされている。」

彼は、まず米国で簡単録画システムのライセンシング会社としてのジェムスター社を創立しました。Gコードは、それまでの複雑な操作に悩まされていた米国市場の人々に広く受け入れられ、1990年に発売された専用リモコン「VCR Plus+」は1年間で300万台の販売実績を記録しました。そして、ニューヨーク・タイムズなどの代表的地域紙や全米をカバーするTV雑誌がGコードを掲載し始めたことが、システムの普及に拍車をかけ世界でのGコードシステム展開へとつながっていったのです。

世界のGコード

Gコード掲載の普及

| 地域 | 発行部数 | 掲載紙紙誌数 | 国数 |

|---|---|---|---|

| ヨーロッパ (含む南アフリカ) |

156,185,000 | 664 | 22 |

| 北米/南米 | 56,232,000 | 793 | 5 |

| 日本/東南アジア/ オセアニア |

103,175,000 | 129 | 7 |

| 合計 | 315,592,000 | 1,586 | 34 |

日本上陸

しかし、Gコードの日本上陸には大きな課題がありました。メディアとメーカーという二つの業界を同時に動かさなければならなかったのです。このシステム成功の鍵は、新聞や雑誌にGコードが掲載されることにありました。Gコードを掲載してもらわないと、ビデオデッキへの機能採用はありえません。しかしメーカー側に採用のお願いをすれば「掲載が決まってから」、新聞社側にお願いすれば「メーカーの採用が決まってから」というように堂々巡り、まるで「鶏と卵」です。新聞社へ、メーカーへと右往左往の日々が続きました。1992年4月1日、ついに朝日新聞が日本で初めてGコードをTVの番組欄に掲載しました。一方メーカー側は、VHSの盟主である日本ビクターがGコード機能搭載のビデオデッキ開発に踏みきり、同年7月には第1号機が発売されました。その後は順調に他のメディアやメーカーとの契約にこぎつけ、ソフト・ハードの両面でしっかりした体制が整ってきました。

軌道に乗ったと思われたころ、新たなライバルが登場しました。ミニバーコードを使った録画予約システムです。しかし、バーコードシステムは専用のリーダーが必要なこと、紙面が見づらくなること、紙面の状態により読み取りが保証できないこと、などの理由により普及せず、最大8ケタの数字を打ち込むだけの簡単録画予約システムGコードが生き残ったのです。

こうして関係各社のご協力と、何よりもGコードをご愛用いただいた皆様のおかげで、Gコードはそのピーク時には国内の新聞・出版社約90社120紙誌に掲載され、家電メーカー15社の製品(ビデオ、テレビ、テレビデオ、DVDレコーダー、HDDレコーダーなど)の85%以上に採用されました。

一般名詞になったGコード

実はGコードという名称は日本で生まれたもので、米国ではVCRプラス、ヨーロッパではショウビューという名称でした。アジアでは日本ですでに親しまれていた名称をそのまま用いてGコードと呼ばれました。日本ではGコードは一般名詞として定着し、辞書にも掲載されました。沿革

| 平成3年9月17日 | ジェムスタージャパン株式会社 創業 日本国内におけるGコードのライセンシングとGコード録画予約専用リモコン「ビデオプラス」の開発を開始

どのメーカーのビデオデッキにも使えるマルチリモコンとして、朝日新聞、日本ビクター、プラスから発売されました。 |

| 平成4年4月1日 | 朝日新聞において日本で最初のGコード掲載がスタート カスタマーサービスセンターを開設 |

| 平成4年7月10日 | Gコード機能搭載型ビデオデッキの1号機が日本ビクターより発売開始 |

| 平成5年4月1日 | 新聞6紙、TV雑誌13誌にGコード掲載(掲載率39.4%) Gコード機能搭載型テレビデオが三菱電機より発売開始 |

| 平成5年5月18日 | Gコード録画予約専用リモコン「ビデオプラス」が毎日新聞社主催 「第2回 日本のマニュアル大賞部門賞」受賞 |

| 平成5年7月21日 | 世界初Gコード機能搭載型テレビが日立製作所より発売開始 |

| 平成5年12月1日 | 「DIME トレンド商品大賞ニューアイデア賞」受賞 |

| 平成6年4月1日 | 新聞40紙、TV雑誌14誌にGコード掲載(掲載率79.4%) |

| 平成6年10月4日 | 次期新システム「Gガイド」の開発を発表 ※Gガイド ・・・ TV画面で見られるTV番組表 |

| 平成10年3月16日 | 「Gガイド」の本放送がTBS(東京放送)にて開始 |

| 平成10年4月1日 | 新聞62紙、TV雑誌32誌にGコード掲載(掲載率87.8%) |

| 平成10年4月24日 | Gガイド機能搭載型テレビが日立製作所より発売開始 |

| 平成16年2月5日 | Gコード機能搭載デジタルハイビジョンレコーダーがシャープより発売開始 |

| 平成20年4月1日 | 新聞79紙、TV雑誌34誌にGコード掲載(掲載率95.8%) |

| 平成23年7月24日 | アナログ放送の完全停波に伴い、Gコード掲載が終了 ただし、東日本大震災の復興支援のため、東北地域のみGコード掲載を継続しました |

| 平成28年9月30日 | YahooテレビのGコード掲載が終了 |

会社概要

| 名 称 | 株式会社ジェムスタージャパン (GEMSTAR JAPAN) |

| 所在地 | 〒171-8527 東京都豊島区西池袋2-29-18 ジェムスターハウス |

| 設 立 | 平成3年9月17日 |

| 代表取締役 | 長坂 一夫 |

| 関連会社 | CNLink Networks Japan株式会社 中国政府が許可する通信事業ライセンスを保有し、日本⇔中国間、日本⇔東南アジア間のVPNサービスを提供。 YesVideo Japan株式会社 ビデオテープに記録された大切な映像をDVDに変換するシステムのライセンシングを提供。 |

GEMSTAR JAPAN 貸会議室のご案内

池袋駅西口徒歩2分、JR線・東京メトロ・私鉄各路線の池袋駅から徒歩圏内というアクセスの良さに加えて、ビルは閑静な場所にあり、とても落ち着いた会議室です。少人数から12名まで収容可能。お客様との会議や商談にもご利用いただけます。

詳細・お申込みはこちら → 池袋西口徒歩2分会議室

Copyright (C) Gemstar Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.